Flessibilità energetica: in Italia la leva economica non basta, serve la comunità

;Serve un approccio “relazionale” alla flessibilità energetica per una sua diffusione tra cittadine e cittadini italiani: ènostra è un esempio in questo, dice un paper pubblicato su Utilities Policy

La leva economica da sola non basta, ci vogliono relazioni sociali e comunità per diffondere la flessibilità energetica tra cittadine e cittadini: a questa conclusione giunge il paper della sociologa Aurore Dudka, pubblicato di recente sulla rivista scientifica Utilities Policy.

La ricerca ha condotto un’analisi del mercato italiano e 15 interviste a regolatori (ARERA), operatori di rete (E-distribuzione, A2A, Areti), fornitori e aggregatori convenzionali (Enel X, Octopus, Koala) e cooperative e organizzazioni della società civile (ènostra, REScoop), sostenendo che i modelli di flessibilità residenziale non possano essere ridotti a semplici logiche di prezzo e automazione ma debbano essere letti come processi sociali e politici.

La flessibilità energetica rappresenta un nodo cruciale della transizione alle rinnovabili, dato che si pone il tema di come gestire la crescente elettrificazione dei consumi senza sovraccaricare la rete. I meccanismi di demand side response (DSR), cioè l’adeguamento dei consumi domestici in base alle esigenze del sistema, appaiono come una soluzione chiave, ma gli strumenti finora adottati – incentivi economici, segnali di prezzo, tariffe orarie obbligatorie e automazione – hanno prodotto risultati modesti. I risparmi sono spesso troppo esigui per modificare le abitudini quotidiane e, soprattutto, rischiano di accentuare disuguaglianze ed esclusioni sociali.

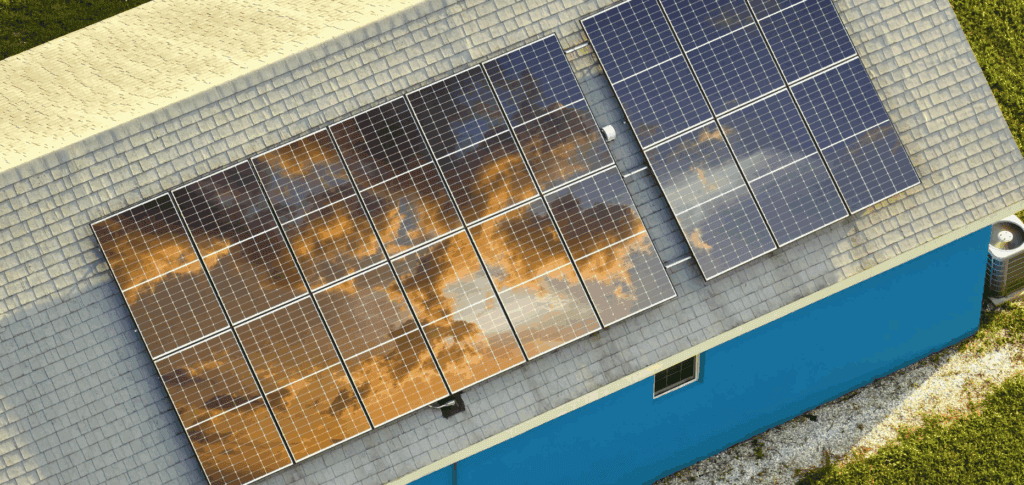

Per Dudka, autrice della ricerca, il problema di fondo è culturale e politico: in Italia la partecipazione civica nella governance energetica è storicamente limitata, mentre prevalgono le logiche di mercato. Il risultato è che i cittadini rimangono poco coinvolti e che i benefici della flessibilità vengono catturati principalmente da chi possiede già pannelli fotovoltaici, pompe di calore o batterie, mentre le famiglie più vulnerabili continuano a sostenere costi sproporzionati.

Attraverso un approccio relazionale, Dudka combina interviste qualitative con attori chiave, analisi comparata europea e attenzione ai temi della vulnerabilità, mettendo in luce il potenziale trasformativo delle comunità energetiche e delle cooperative.

In questo quadro si fanno strada nuovi modelli partecipativi, dove la flessibilità non è più solo un meccanismo tecnico-transazionale, ma un processo sociale radicato in fiducia, significato e solidarietà. È qui che entrano in gioco le comunità energetiche rinnovabili (CER) e le cooperative come ènostra, che rappresentano a pieno il concetto di democrazia energetica. Come afferma Aurore Dudka, “l’esperienza di RomeFlex, dove ènostra ha mobilitato le proprie socie e i propri soci, dimostra il potenziale di questo approccio”.

Questo modello mostra che una flessibilità inclusiva e condivisa è possibile, purché venga concepita come bene comune e non come prodotto riservato ai più attrezzati. In Italia, CER e cooperative potrebbero svolgere un ruolo decisivo: redistribuire i profitti attraverso fondi comunitari, introdurre meccanismi di solidarietà tariffaria, massimizzare l’autoconsumo collettivo.

Il messaggio è chiaro: la flessibilità non deve diventare l’ennesimo strumento di riproduzione delle disuguaglianze, ma una nuova infrastruttura civica capace di coniugare efficienza, equità e democrazia energetica.